技能実習制度については、過去のコラムをご参照ください。

【徹底比較】技能実習と特定技能の違いを解説

技能実習に関する法律をわかりやすく解説!外国人労働者を守ろう

技能実習生の受け入れ企業の条件・必要な準備・資格について分かりやすく解説

本コラムでは、技能実習制度の中の「介護職種」についてお話しさせていただきます。

目次

技能実習制度の「介護職種」とは

技能実習制度における「介護職種」については、平成29年11月1日に施行された「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」に伴い、新たに対象職種に追加されました。

しかし、介護職種の技能実習においては、介護サービス特有の様々な問題点があることから、技能実習生について技能実習制度の要件とともに、介護固有の要件が定められています。

「介護」職種で技能実習生を受け入れる際の注意点

技能実習制度を用いて外国人材をお受け入れいただくにあたり、最も注意していただきたいものは【技能実習「介護」における固有要件】についてです。固有要件については下記の項目にて詳細にお伝えいたします。

その他にも介護職種にて技能実習生をお受け入れいただくに際し、下記の内容をご確認いただきますようお願いいたします。

指導体制の整備

実習指導員

実習生の指導役として、介護福祉士などの資格を持つ者を配置する。

生活指導員

生活面でのサポートが必要となるため、日本の文化や習慣を教える担当者を用意する。

実習内容の適正化

単純労働の禁止

技能実習の趣旨に反しないよう、単なる補助作業ではなく、介護技術の習得を目的とした業務を行わせる。

業務範囲の遵守

医療行為は禁止されており、食事・排泄・入浴介助などの基本的な介護業務に限定される。

待遇・労働条件の適正化

労働基準法の遵守

実習生も労働者として扱われるため、最低賃金の遵守、時間外労働の管理が必要。

ハラスメント対策

高齢者との接し方や、同僚・上司からのパワーハラスメント・セクシュアルハラスメント対策を徹底する。

文化・宗教の配慮

宗教・食事の対応

宗教的な理由で食事の制限がある場合は配慮が必要(例:豚肉が食べられない、礼拝の時間が必要)。

外国人とのコミュニケーション

施設内での言葉の壁を考慮し、職員向けの簡単な外国語研修や、外国人向けの日本語研修を実施するとより効果的。

技能実習「介護」における固有要件について

介護職種における固有の要件は、下記のとおりです。

(「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中間まとめ」(平成27年2月4日)での提言内容に沿って設定されています。)

技能実習生に関する要件

日本語能力要件

介護職種で技能実習を行うには、技能修得の指導を受ける技能実習指導員や介護施設利用者等とのコミュニケーションを図る能力を担保するため、技能実習生の日本語能力が一定水準以上であることが必要です。

そのため、第1号技能実習生と第2号技能実習生の技能実習生本人について、日本語能力に関し、以下の要件を満たす必要があります。

第1号技能実習(1年目)

日本語能力試験のN4に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者*であること。

第2号技能実習(2年目)

日本語能力試験のN3に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者*であること。

*「これと同等以上の能力を有すると認められる者」とは、日本語能力試験との対応関係が明確にされている日本語能力を評価する試験(現在認められているのは「J.TEST実用日本語検定」「日本語NAT‐TEST」「介護日本語能力テスト」「国際交流基金日本語基礎テスト」の4つ)で、上記と同等レベルに相当するものに合格している者をいいます。

第1号技能実習生と第2号技能実習生の技能実習計画認定申請を行う際には、上記試験の成績証明書等を提出する必要があります。

技能実習生の母国では、日本語能力試験等の受験機会が限られるケースもありますので、各試験の試験日等を確認の上、スケジュールに十分な余裕をもって準備することをお勧めします。

<参考>

「N3」:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる

「N4」:基本的な日本語を理解することができる

同等業務従事経験(いわゆる職歴要件)

団体監理型技能実習の場合、技能実習生は「日本において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験があること(同等業務従事経験、いわゆる職歴要件)」もしくは「団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること」を要件として満たすことが必要とされています。

介護職種の場合の同等業務従事経験、いわゆる職歴要件については、たとえば以下の者が該当するとされています。

- 外国における高齢者若しくは障害者の介護施設又は居宅等において、高齢者又は障害者の日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者

- 外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者

- 外国政府による介護士認定等を受けた者

実習実施者に関する要件

技能実習指導員

介護職種での技能実習指導員については、下記の要件を満たすことが必要です。

- 技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等)であること。

- 技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。

技能実習制度本体の要件には、技能実習指導員の配置人数について、技能実習生人数に応じた基準は、特段ありませんが(各事業所に1名以上選任していることが必要)、介護職種の場合、技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を配置することが必要です。

たとえば、技能実習生が10名在籍する事業所の場合には、技能実習指導員は2名以上配置する必要があります。

事業所の体制

技能実習を行わせる事業所については、下記の要件を満たすことが必要です。

- 技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること。

- 技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること。

- 技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。

具体的には、技能実習制度の趣旨に照らし、技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められるほか、業界ガイドラインにおいても技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行う旨を規定。

また、夜勤業務等を行うのは2年目以降の技能実習生に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定。

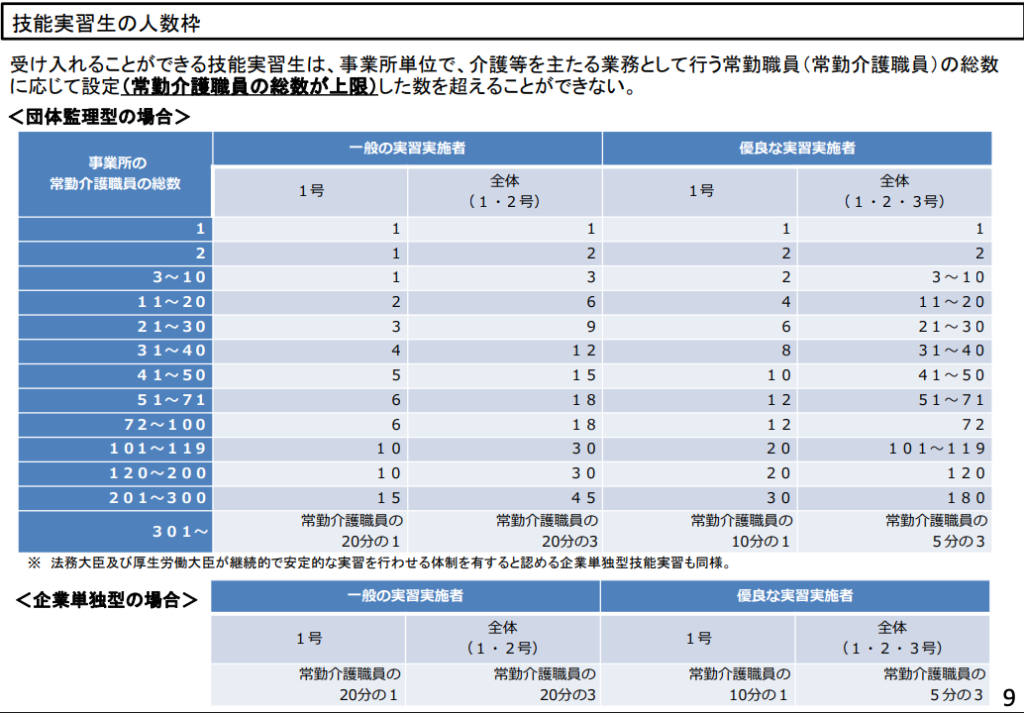

技能実習生の人数枠

介護職種の人数枠は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(「常勤介護職員」といいます。)の総数に応じて設定されています。介護等を主たる業務として行わない職員の場合には、仮に常勤であったとしても、人数枠算定の基礎には含めることはできませんので、注意してください。

また、技能実習生の総数は、事業所の常勤介護職員の総数を超えることはできません。具体的な人数枠は以下のとおりです。

監理団体に関する要件

監理団体の法人形態

介護職種について、団体監理型で技能実習生を受け入れる場合には、 監理団体は、次のいずれかに該当する法人である必要があります。

- 商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、公益社団法人又は公益財団法人(※ 商工会議所、商工会、中小企業団体の場合は、その実習監理を受ける介護職種の実習実施者が組合員又は会員である場合に限ります。)

- 当該法人の目的に介護事業の発展に寄与すること等が含まれる全国的な医療又は介護に従事する事業者から構成される団体(その支部を含む。)であること。

- 社会福祉連携推進法人

技能実習計画の作成指導

技能実習計画の作成にあたっては、技能移転の対象となる項目ごとに詳細な計画を作成することが求められます。介護職種の技能実習計画の審査基準とモデル例は、厚労省のHPに掲載されています。

外国人技能実習制度における介護職種の業務

外国人技能実習制度では、介護職種の業務を以下のように定義しています。

身体上または精神上の障害があることにより、日常生活を営むのに支障がある人に対し、入浴や排泄、食事などの身体上の介助やこれに関連する業務

また上記に従い、技術や知識の移転を目的として、その内容を必須業務のほか関連業務・周辺業務に分けて定めています。

必須業務

必須業務とは、技能や知識を修得するうえで技能実習生が必ず従事しなければならない業務です。業務全時間のうち、2分の1以上の実施が必要となります。

業務内容は「身じたく、移動、食事、入浴・清潔保持、排泄、認知症や障害」など、利用者特性に応じた対応です。

その他にも、介護職種における「安全衛生教育や疾病・腰痛予防」など、安全衛生業務も含まれます。

関連業務・周辺業務

関連業務は、必須業務に関連して行われる業務で、修得しようとする技能や知識の向上に必要となる業務です。

業務全時間のうち、2分の1以下の実施が求められ、「掃除、洗濯、調理、機能訓練の補助およびレクリエーション、記録・申し送り」などが該当します。

また、周辺業務については、必須業務と関連する通常業務であり、業務全時間のうち3分の1以下の実施が必要で、掲示物の管理や福祉用具の点検・管理、物品の補充や管理などが含まれます。

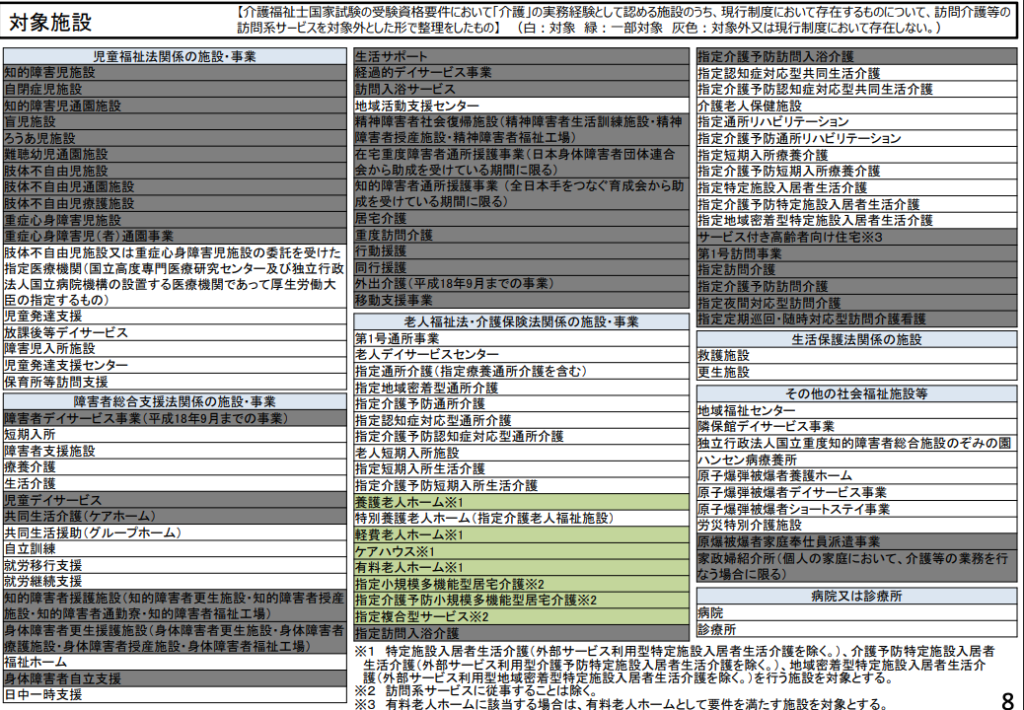

ついに解禁!外国人介護人材の訪問系サービス等への従事が可能に!

これまで、外国人介護人材の訪問系サービスの従事については、介護福祉士の資格を有する在留資格「介護」及びEPA介護福祉士は認められているものの、技能実習、特定技能では、介護職が対1で介護サービスを提供するという業務内容の特性を踏まえ、認められていませんでした。

しかし、訪問介護員等の人材不足の状況などを踏まえ、「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」を立ち上げ、関係団体等に参画いただき議論を行ったところ、昨年6月に公表した同検討会の中間まとめでは、一定の条件の下で訪問系サービスへの従事を認めるべきとの結論がなされました。

さらに、本年2月には「技能実習評価試験の整備に関する専門家会議」や「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」でも、一定の条件の下で訪問系サービスへの従事を認めるべきとされました。

改正のポイントについては下記のとおりです。

・介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験等(※介護事業所等での実務経験が1年以上あることを原則とする)を有する技能実習生及び特定技能外国人について、訪問介護等訪問系サービスの業務に従事を認める。その場合、受入事業所は、利用者・家族へ事前に説明を行うとともに、以下の事項を遵守することとする。

- 外国人介護人材に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと

- 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練を行うこと

- 外国人介護人材に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること

- ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること

- 外国人介護人材が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと

・令和7年4月の施行を予定。

なお、施行日については技能実習は令和7年4月1日、特定技能は令和7年4月中となっております。(令和7年3月31日現在)

まとめ

技能実習制度における介護職種では、上記のとおり一般職種とは異なる固有の要件が設けられており、技能実習制度を用いた外国人介護人材の受け入れの壁が少々高くなっております。

しかし、今般のように技能実習生・特定技能生が訪問系サービスに従事できるようになり、また今後は障害福祉サービスについても一定の条件を設けた上で対象として加わる見込みであるなど、徐々に規制が緩和されつつあります。

外国人技能実習生は、高い志を持って日本を訪れます。その中には介護福祉士の資格を取得して日本で働き続けることを選択する実習生も少なくありません。

弊組合の技能実習生にも、3年間の技能実習生を終えて特定技能1号へ移行後、わずか1年半で介護福祉士の資格を取得された方がいらっしゃいます。

こうした優秀な外国人の方々に活躍していただくことができれば、ご本人にとっても日本の介護業界にとってもプラスになるのではないでしょうか。

人材を確保するためには、外国人技能実習制度の趣旨を理解し、適正で有意義に活用することが欠かせません。ご不明な点等がございましたらお気軽に弊組合までご相談ください。