技能実習制度は、日本の技術や技能を開発途上国の人材に習得させ、母国の経済発展に貢献することを目的とした制度となっています。1993年に創設され、農業、製造業、建設業、介護など幅広い分野で実施されている。特に建設分野は、技能実習生の受け入れが進んでいる業界のひとつです。

建設分野における技能実習制度について詳しく解説し、その運用方法、制度上の要件、受け入れ人数に関する基準、さらには技能実習から特定技能への移行のプロセスなど、各段階における注意点について解説いたします。

建設分野の技能実習制度

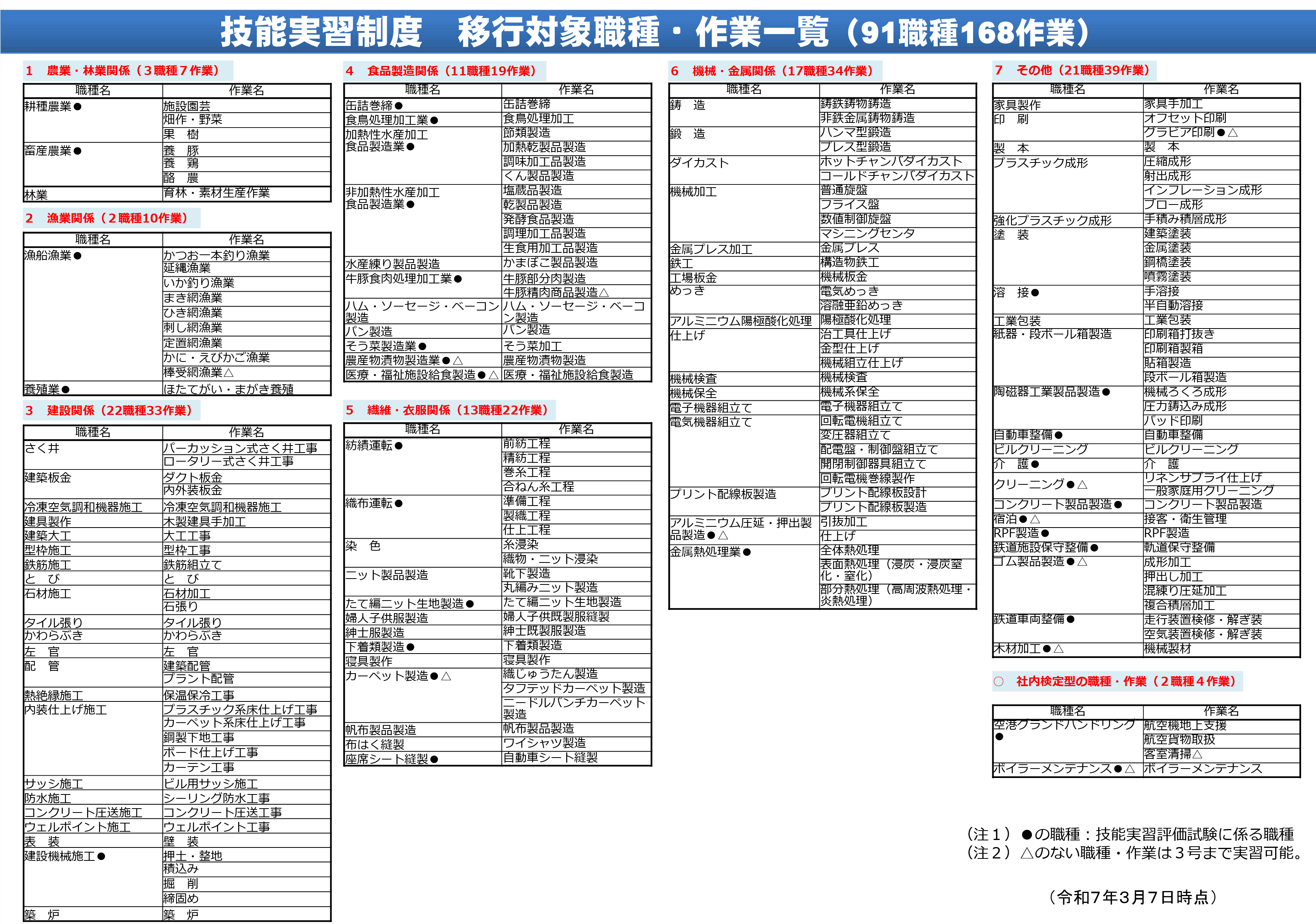

建設業における技能実習は、多岐にわたる職種で実施されています。

例えば、さく井工事や建築板金、冷凍空気調和機器施工、鉄筋施工など、実習生は日本の最先端の技術を身につける機会を得ます。これらの職種は、日本国内だけでなく、実習生の母国でも非常に需要が高く、実習を通じて得た技術は帰国後のキャリアに大きなプラスとなります。特にインフラ整備が発展途上の国においては、日本で習得した技術を活かす場面が多く、国際的な技能移転が促進されます。

技能実習制度は、労働力を供給することが目的ではなく、実習生が高度な技能を身につけ、帰国後にその技術を活かして自国の発展に貢献することを目指しています。これにより、受け入れ企業も若い人材の活用により自社内の活性化ができ、実習生自身にも技術的なスキル向上が期待されます。

企業様における受け入れ要件

技能実習生を受け入れる企業様には特定の要件が求められます。

まず、実習の体制を整え、指導能力が備わっていることが重要です。実習指導員や生活指導員を配置し、実習計画に沿った教育・管理を行うことが求められます。

また、過去に労働関係の法令違反がないこと、適正な労働環境や報酬を確保していることも重要な要件です。実習生に対しては、日本人と同等の報酬(最低賃金以上)を保証し、社会保険等も加入が義務であり、その旨を記載した労働条件通知書を交付する必要があります。さらに、実習計画の認定を受け、外国人技能実習機構(OTIT)に提出して認定を受けなければ受け入れられません。

建設業固有の要件

建設業における技能実習制度には、他の業種とは異なる特有の要件があります。まず、大前提として建設業許可を取得している企業様であることが求められます。建設業法第3条に基づく許可を受けていない企業様では、技能実習生の受け入れが認められません。

また、受け入れ企業様は受け入れ後、半年以内に、建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録し、実習生の職歴や資格、能力をデジタルで記録する必要があります。

さらに、建設分野では給与が月給制で支払われることが原則とされています。これは、仕事の繁閑により報酬が変動しないこと、実習生の生活基盤を安定させるための措置です。

受け入れ企業様のほとんどは、我々のような監理団体を通じて実習を行う「団体監理型」の場合が多く、我々監理団体は実習の進行状況を監督し、賃金が適正に支払われているか、実習計画以外の仕事をさせていないか、または実習生が企業様の就業規則やルールに違反していないか、日本のルールを守れているかなど、双方に適切な指導を行う役割を担っています。

受け入れ人数の制限

建設業では、受け入れ可能な技能実習生の人数が常勤職員数に応じて定められています。大前提として技能実習生の総数が常勤職員の総数を超えてはいけません。

例1:常勤職員数3名の企業様であれば技能実習1号を1度に3名まで受け入れられますが、1年後前述の3名が2号に移行したとしても、総数が3名なので新たに受け入れることができません。

例2:常勤職員数が5名の企業様であれば技能実習1号を3名受け入れ、1年後に前述の3名が2号に移行しても、総数が5名なのであと2名受け入れられます。

また受け入れ企業と、管理団体がある一定の要件を満たし『優良認定』というものを受ければ、技能実習3号へ移行可能になる事や受け入れ基本人数枠が倍になるというメリットもございます。※優良要件に関しては別記いたします。

しかし、過剰な受け入れにより、実習自体が疎かになったり監理が行き届かなかったりすると、かえってトラブルの元や、行政処分の対象、最悪の場合認定の取り消しも考えられます。受け入れ人数については慎重にご検討いただければと思います。

| 常勤職員の総数 | 第1号技能実習生の数 |

| 301人以上 | 常勤職員の総数の20分の1 |

| 201人〜300人 | 15人 |

| 101人〜200人 | 10人 |

| 51人〜100人 | 6人 |

| 41人〜50人 | 5人 |

| 31人〜40人 | 4人 |

| 30人以下 | 3人 |

技能実習から特定技能への移行

技能実習生は、技能実習2号を良好に修了することで、「特定技能」への移行が可能です。特定技能1号は、通算5年間の在留が認められ、特定の業種や職種での就労が可能となります。

つまり技能実習1号(1年)⇒技能実習2号(2年)⇒特定技能1号(5年)の計8年就労可能となります。(優良要件に認定されれば技能実習3号(2年)も含めると10年)

建設業においては、技能実習から特定技能への移行において、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録や企業の許可要件が引き続き適用されます。

特定技能への移行は、実習生にとっても長期的なキャリアの道を開くものであり、受け入れ企業にとっても長期的な人材を確保するメリットがあります。

ただし、特定技能の制度は技能実習とは全く異なる制度なので、受け入れ企業様としては新たに支援団体と手を組み、建設オンラインの登録や、協議会加入などの新たな受け入れの準備を行わなくてはなりません。※詳しくは別記いたします。

建設業における技能実習制度運用の注意点

建設業に限らず技能実習生を受け入れる際には、厳格なルールを守ることが非常に重要です。今まで曖昧に行っていた残業計算や有休取得などが、実習生を受け入れる事により定期的に行政の目が入ることによって思わぬ形で指導や勧告、行政処分になったりする事もありえます。

しっかりと計画の内容に沿って実習を実施し、給与や労働条件を適正に遵守し支払う必要があります。

建設業は過酷でとても危険な仕事になりますので、企業様は実習生の生活支援や安全教育を十分に行い、事故防止に努めなければなりません。企業は責任を持って実習生を支援し、適切な受け入れを行うことが重要です。

また実習生は入国前に日本語を勉強してまいりますが、勉強してくる言葉は「あなた」や「~して下さい」「お願いします」などの、所謂きれいな日本語です。「オイ!」や「オマエ」「〇〇やっとけ」は悪気が無くても、怒られているのではないかと恐怖心や威圧感を与えてしまします。過度な方言も理解できません。今では日本人は当たり前のように使ってしまっている「バカ」「アホ」も激しい罵りの言葉として理解してしまいます。

また最近では少なくなってきたかと思いますが、古くからの風習で気性が荒い傾向にある職人さんもいまだにいらっしゃるのが現実です。つい口より先に手が出てしまうなんてことは一切認めらません。すぐに臨時監査が入り、何かしらの処罰、処分が下ります。

双方が気持ちよく仕事ができるように、実習責任者の方は日本人職員への理解も呼びかけなければなりません。

まとめ

建設分野における技能実習制度は、実習生が日本の高度な技術を学び、母国に持ち帰り実習の成果を存分に発揮できる素晴らしい職種です。技能実習で日本にやってくる子たちの大半は、経済的に発展途上な地域からやってきており、もちろんインフラも整備されておりません。

日本で学んだ技術を活用し、母国の経済発展に直接的に貢献できる、技能実習の核となる職種です。

受け入れ企業様は、実習計画や受け入れ人数の管理、適切な労働環境の提供、監理団体との協力を通じて、実習制度を適正に運用する必要があります。

見知らぬ土地で頑張る技能実習生をしっかりと責任をもって、実習が満了できるように、適切なサポートが必要となりますので、監理団体と協力しながらよい実習環境を作っていくことが重要です。